119.名所江戸百景 猿わか町よるの景

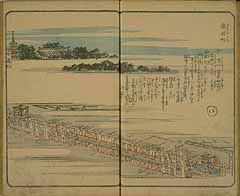

今回採り上げる、名所江戸百景「猿わか町よるの景」はシリーズ屈指の名作である。極端な遠近法で北から南へ猿若町を一望する大胆な構図がいかにも魅力的だ。地平線、言い換えれば絵師の視点を画面やや低めに設定し、夜空を広く捉えた絵組みは秀逸で、そのために大きく白で抜いた満月が下界を照らす構図が生きてくる。このやや低めに設定された視点により、芝居小屋の二階や、櫓は見上げるように描かれ、通りを往き来する人物は、これを俯瞰する構図となるため、路上に落ちた人物の影が一段と印象的になる。この絶妙な視点の設定が、この絵の成功の重要な鍵となっているように思われる。構図についてさらに付け加えると、江戸三座の櫓が遠近法のアクセントになっていて、特に最も手前、森田座の櫓がその一部だけ画面右端上部に描かれているなど、心憎い広重の構図上の配慮といえないだろうか。櫓というものがもしもこの絵になかったら、絵組みの面白さは半減するであろう。

構図について随分詳しく述べたが、本図最大の魅力ともいえる光と影のハーモニーについても少し述べてみたい。満月の光が人物に投影していることについてはすでに先人により説き尽されている。それに加えて、通りの両側なる薄墨色の芝居茶屋から漏れるほの暗い光がなんとも幻想的で、猿若町といういわば非日常世界の夜の情感を表現して余すところがない。また、名所江戸百景という表題短冊部分と落款が赤地で表現されているのもこの絵に素晴らしい効果をもたらしているといえよう。

名所江戸百景「猿わか町よるの景」

広重江戸風景版画大聚成(小学館)

江戸芝居屋町

ロングフェロー日本滞在記(平凡社)

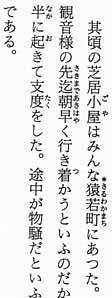

さて写真だが、ここに掲載したものは明治初年の猿若町である公算が大きい。もしそうだとすれば、大変珍しい貴重な写真であると言える。これが詮索は後でゆっくりすることとし、その前に、広重の絵が描かれた背景について考えて見たい。広重が描いた江戸芝居町の図は、ざっと見ただけでも10図以上を数える。しかし、このようにどちらかといえば物寂しい風景はこの一枚だけで、その他はいずれも芝居町繁栄の図、それらは幟をはじめとして、各種の絵看板や文字看板、数多くの飾り物や役者への積物(贈り物)などがひしめくなかを、大勢の見物客が押し寄せている図柄である。なぜ、名所江戸百景「猿わか町よるの景」だけが物寂しい図柄となったのだろうか。本図を「芝居にむかう人々の興奮や観劇後の余韻を表現した」という評者もいるが、この絵からそのような興奮が伝わってくるだろうか。どうもそのようには見えない。ここは本図の改印(安政3年9月)を手がかりにこの年の歌舞伎界の出来事を洗って見る必要があろう。

安政3年(1856)の歌舞伎界を述べる前に、安政元年(1854)あたりから説き起こすと、武江年表によれば、安政元年(1854)11月3日、江戸に地震が発生、猿若町三座芝居の顔見せ狂言が春に延びた。その直後の11月5日、浅草聖天町より出火して三丁目から二丁目、一丁目と燃え移り、三座芝居並びに茶屋の他一円が焼けた。このような大打撃を受けてまだ1年も経たない翌安政2年(1855)10月2日には例の安政大地震が発生、猿若町芝居三座は再び全焼。

明くる安政3年(1856)は、歌舞伎年代記続編によると、まさに復興の年で、三座ともそれぞれ大工の棟梁を督促して普請を急がせ、3月3日には市村座が、4月14日と5月15日にはそれぞれ中村座、森田座が開演にこぎつけた。わけても森田勘弥率いる森田座は、それまで19年ばかり休座を已むなくされていたが、先に述べたように5月15日、華々しく再興を果たしたのである。かくして、三座共に順調に芝居を再開し、7月15日には市村座と森田座が、8月22日には中村座が演目を改めて開演していたところ、8月25日の夜になって台風が到来、江戸中に大被害をもたらした。ここにおいて、三座芝居はその屋根を残らず吹き飛ばされ、当面の間修復のため休座となったのである。そして、約1カ月間の休座の後、市村座は9月18日、中村座は9月20日、そして森田座は10月21日より芝居を再開した。

このような背景を前提として、広重の絵の絵解きをすると、先ず、通常であればあるべき櫓幕、各種看板、幟、飾り物、積物などが三座とも一切見られないところを見ると、確証はないが、本図は安政3年8月25日の台風で三座の屋根が吹き飛ばされ、それが修復期間中の情景を描いたのではないかと一応推測される。出版の許可が与えられたのが安政3年9月であるから、8月25日から数えて約1カ月程度の間の満月の日の絵ということになる。勿論、広重が満月の日に自ら猿若町に出かけて写生したとは限らない。まあ、天候の条件などは絵師の自由でどうにでもなることであるが、絵全体の雰囲気はどうも休座中のように見える。それでも、茶屋は営業をしていて数は少ないが、そこを訪れる人もいる、そんな風景を描いたのではないかという感じがする。

絵の詮索が随分長くなったが、次に写真の詮索に移りたい。従来、猿若町三座が写った明治初年の写真はまだお目にかかったことがなく、もしあるとすれば非常に珍しいものである。ここに掲載した写真がそのまことに珍しい一枚である可能性が高く、だとすれば、絵と同様、写真の詮索にも力が入るのは蓋し当然であるといえよう。特に、広重の名所江戸百景「猿わか町よるの景」とほぼ同じ場所が写っているという点においてまことにかけがえのない貴重性を有していると私などには思えるのである。

先ず、写真の出所は、アメリカの大詩人ヘンリー・ロングフェローの長男、チャールズ・アップルトン・ロングフェローの日本滞在記で、最近翻訳・出版された。彼は、明治4年(1871)6月25日横浜に入港、明治6年(1873)3月13日長崎を出発するわけだが、明治4年(1871)8月10日、東京で芝居見物をしている。その時に購入したかどうか定かではないが、いずれにせよ滞日中に入手してアメリカへ持ち帰った数枚のうちの一枚がこの写真で、このほかに四世中村芝翫、沢村訥升、沢村田之助などの写真も交じっている。130年以上前の日本がタイムスリップして今回里帰りを果たしたといえよう。

さて、この写真中央に写っている櫓幕には「もりたかんや」の字が見え、これが守田座(安政5年、森田勘弥、氏を守田とあらたむ)であることが分かるのであるが、実はこの守田座こそ、この写真が猿若町のものであるか否かを判別する重要な鍵を握っているのである。そこで、先ず守田座の一件について述べておきたい。その守田座の一件とは守田座移転のことである。明治新政府は、明治元年(1868)9月24日、猿若町三座の場所替えを命じた。しかし、劇場側は、天保以来永住した地を動くのは営業に不利益となると考えたのか、移転を実行に移さず数年が経過した。その間、守田座座主守田勘弥は熟慮の末、明治5年、率先して芝居小屋を新富町に移転したのである。

そこで次なる作業はこの写真が守田座が新富町に移る前のものであることを検証することである。そう考える理由はいくつかある。第一に、明治5年新装成った新富町の守田座は、外回りをことごとく塗屋とし、腰は海鼠壁、屋根はブリキ張り、裏と面は瓦葺で、写真も残っているが、ここに掲載した守田座よりもはるかに立派な建物である。参考までに、新富町守田座の写真をここに掲載しておく。

次に、チャールズの写真をよく見ると、守田座の先に同じような芝居小屋(市村座)が微かに写っている。一方、新富町の写真を見ると、守田座が単独で移っていったことから、守田座の先には芝居小屋が写っていない。しかし、それよりも何よりも、火事で何度か焼けたとはいえ、このチャールズの写真と広重の絵は、その場所が醸し出す雰囲気が極めてよく似ているといえないだろうか。

一方、新富町の写真からは、広重の絵の雰囲気はあまり感じられない。以上から、このチャールズの写真は守田座が新富町へ移る前の写真であると断定していいと思われる。

さて、ここで少し横道にそれて、広重が名所江戸百景「猿わか町よるの景」を描いた安政3年(1856)以降の火事について述べておきたい。再び、武江年表によると、安政5年(1858)1月9日、「猿若町3丁目、森田勘弥が芝居より出火、同町二丁目、聖天町、金龍山下瓦町焼失」但し、猿若町一丁目は残った。その後、万延元年(1860)8月27日、猿若町芝居三座が焼失したという記事がある。したがって、冒頭掲載した写真が明治初年の猿若町の写真であるとしても、広重の時代の森田座そのものではなく何度か建て替わったあとの猿若町であることをここで確認しておきたい。もう一つ、チャールズの写真のキャプションに「江戸、芝居屋町」とあるが、これはチャールズが写真に手書きした「Shibaia

match Yedo」をそのまま漢字にしたものと推測される。一般的には「芝居屋町」ではなく「芝居町」で、「江戸、芝居町」とすべきものと思われる。チャールズは回りの人から聞いた日本語の発音をそのままローマ字に写したに違いない。おそらく当時「芝居町」は「しばいやまち」ないし「しばやまち」と発音されたのではないだろうか。

縷々さまざまな詮索を行ってきたが、最後に昔の芝居小屋は一体どんな感じのものであったか、チャールズの日記を含め一、二ご紹介したい。チャールズが芝居町を訪れたのは、明治4年(1871)8月10日木曜日である。「夜、日本の芝居小屋に出かけた。席は四フィート四方余りに仕切られた桟敷で、舞台の前には松明が灯り、舞台の一部が客席に張り出している。娘の人殺し、浪人ども、大名たち、箱の中のヨハマさん。回り舞台と呼ばれる装置で場面を転換する。舞台全体が一つの回り舞台になっている。観客は半ば裸。芝居は昼から夜の十一時まで続いた。終演後に向かいの茶屋に芸者を呼んでご馳走を食べた。一晩で十五両使う」(ロングフェロー日本滞在記、平凡社)

日本人の残した記録としては、川尻清潭「木挽町の芝居」に次のような一節がある。「...かくして、猿若町へ引移った江戸三座、中村座、市村座、森田座の大歌舞伎にしても、その時代の劇場の建築は甚だ粗末なもので、場内の便所と言えば外に四斗樽がいけてあるだけのこと、桟敷の戸を開け放つ夏季などには、臭気のために居たたまれず、芝居茶屋へ行かなければならなかった。しかも、各座ともに再三の火災に遭って、類焼の都度の仮小屋は勿論バラック建て、本普請にしてからが、現代の場末の映画館以下の小屋で、それが明治にまで及んでいたのです」江戸三座が猿若町へ移ってきたのは、天保13年〜14年であるが、明治初期まではおおむねこのような状態であったものと思われる。チャールズの写真は明治初年のものと思われるので、序でに、明治初期の猿若町芝居の様子を髣髴させるもうひとつの資料を引いておきたい。やや割引して読む必要があるが、矢田挿雲の「江戸から東京へ」に次のような一節がる。「当時の楽屋トンビだった一老人の実見録によると、猿若町の芝居といっても、見世物小屋同然の粗普請で、屋根こそあるが、天井は荒縄でしばった葭葦張、見物席の畳も名ばかりで、くらがりからはじまる芝居に、もちろん電気もこない。舞台には蝋燭をつけ、役者の登場下場には釣竿ようの面明かりをふりたて、小道具一切、今日のごとく実物ということはなく、箪笥でも長持でもすべて張子であった」

過去何度か広重の絵と写真を比較することの醍醐味について書いたが、「猿わか町よるの景」なども十分にその醍醐味を味わうことができる。別けてもこの場合、写真が明治も極々初年のものであるだけに、広重の絵を髣髴させる条件を充分に備えている。川尻清潭は、芝居小屋の建てつけは明治初年まで、江戸時代とさほど変わっていないといったが、この写真を見るとまさにその通りである。広重の絵で人が覗いている芝居茶屋の二階など、写真とまったく同じだし、向かいの茶屋も屋号の書かれた掛行灯や暖簾が掛かる様子は絵とほとんど変わらない。違う点は広重の絵が実に整然として、こざっぱりとした印象を与えるのに対し、写真には幾つのも桶が通りに転がっていたり、茶屋の前に無造作に置かれたりして、決してさっぱりとしているわけではない。写真の印象は川尻清潭の叙述に近い。チャールズが訪れた8月には、ひょっとすると、臭気が通りの方まで漂ってきていたかもしれない。広重の絵ではそのような醜い部分は捨象され、綺麗に、あっさりと仕上げられている。すべて、こぎれいに、あっさりと仕上げるのが広重の行き方で、写真は広重の絵を現実に引き戻す役割を果たしてくれる。この理想と現実の間を行きつ戻りつさまざまに思いを馳せるのが先にも述べた広重の絵と写真を比較する醍醐味ではないだろうか。

備忘(1):猿若町の芝居

猿若町の芝居については、「場末の映画館以下の小屋」とか「観客は半ば裸」など、イメージの悪い部類の引用を上に行ったので、ここでひとつ軌道修正をし、広重の絵のイメージに近いものを引いておきたい。

幕末の蘭医桂川甫周の二女、今泉みねが書いた「名ごりの夢」に「あのころの芝居見物」という一章がある。「あのころの」と言っても「どのころ」がはっきりしないが、みねは安政2年(1855)3月生まれ、みねの略歴から判断して、おそらく慶応年間のことであろうと推測される。少し長くなるが、興味深い記述が多いので、その相当部分を引いておきたい。

芝居見物の前夜は殆んど眠られず、早朝そっと起き出して化粧部屋へ行く話の後、いよいよ支度もできて浅草へむけて出発です。「...大勢の時は屋根ぶねでございます。船つき場へはちゃんときまった茶屋からの出迎えがありますが、手に手に屋号の紋入りの提灯を持って、「ごきげんよう、いらっしゃいませ」といかにも鄭寧に、手を添えて船から上げてくれます。

芝や町は猿若町といって、なんでも一丁目二丁目三丁目と小屋もそれぞれにあり、三芝居といったものです。いっしょにあくこともありますが、たいてい狂言は別々で、こちらで忠臣蔵だとあちらはお染久松といった具合でした。通りの両側にのれんをかけたお茶屋がずっと並んでおりますが、ぶらさがった提灯の灯のきれいさ。築地から船にのり船を上がり、この町を行くあたりのたのしさと申しましたらもう足も地につかないほどでした。茶屋にはまた粋な男や女が、夏なら着物も素肌にきて、サアッと洗い上げたといったような感じのする人達がい並んでいんぎんに一同を迎えて奥座敷か二階かに案内いたします。ここでしばらく休みますが、もうすっかり芝や気分に浸っていますと、カチ−ンカチーンときの音、そらきが入った、皆の胸はとどろきます。一瞬思わずいずまいを正しますが、急にガヤガヤ屋鳴り振動がはじまって、「時がまいりましたから」と迎えが来てつれゆかれます。実にその辺の気配がいいのです。客は幾組か知れませんのに一向混雑もなく、きれいに静かにゆくところのたくみさ。茶屋の焼印のあるはきものも、身をかがめてはかせるほどにして気をつけてくれるそのあつかい振り、何から何までほんとに気持ようございます。芝居も芝居ですがそれも忘れられぬ一です。

やがてきまった場所に落ちついてながめる周りの観客の、これまた美しいこと美しいこと。誰も誰も競いに競って意匠をこらして粋をつくしておりますので、時には舞台さえけおされ勝ちのこともあります。夏など真白な小さな手に手に黒蒔絵のお扇子、赤やぼかしや金や銀やの扇面がひらひらするきれいさ。...」(「名ごりの夢」蘭医桂川家に生まれて・東洋文庫9、平凡社)

なお、上に「芝居屋町」ではなく「芝居町」で、その読み方は「しばいやまち」ないし「しばやまち」ではないだろかと書いたが、この今泉みねの回想録から、当時「芝や町」と言っていたことが分かる。「芝や」といえば、朝倉治彦編「鳶魚江戸学」座談集(中央公論社・1998.12刊)に、戸板康二と池田弥三郎の次のようなやり取りがある。参考までに引いておこう。

戸板:「しばや」という言葉は江戸で使っていたのかしら。

池田:僕ら子供の時分は「しばや」だね。

戸板:「しばや」というのは芝居の商売の感じがあるんですか。

池田:魚屋やそば屋なんかの屋、さらに橘屋や音羽屋の屋とも関係があるだろうし、いの字はやの字に変わりやすいという、自然の発音の変化もあるだろうし。

なぜ「しばや」なのか、要するにはっきりしない。

備忘(2):猿若まち vs. 猿若ちょう

名所江戸百景「猿わか町よるの景」を見るたびに、これを「猿若まち」と読むのか、「猿若ちょう」と読むのか迷ってしまう。周りの人に聞いてみると、言下に「猿若ちょう」と言い切る人もいれば、「読み方は両方あるのでどちらでもよい」という人もいる。しかし、「猿若まち」という人は意外に少ない。私は以前から、江戸時代は「猿若まち」が主流ではなかったのかと思っていたが、暇に任せて、少し調べてみたので、その一部を備忘としてここに書いておきたい。

八世坂東三津五郎が昭和48年(1973)に書いた「猿若町の思い出」と題する小文に次のような一節がある。「…だいたい猿若ちょうと言うのか、猿若まちというのか今だにわからない。父や六代目菊五郎は、「猿若まち」というし、もっと年をとった人たちは、「猿若ちょうの時分はねェ」と言っていた。時代によって、言い方がちがうのは当然だろう。だが、江戸時代はどっちの呼び方をしたのだろうか。天保から百年たらずの間のことなのに、「ちょう」と「まち」との呼び方について、土地っ子の呼び方、武士の呼び方等もまじえ、はっきりしたことが知りたいものである」(「浅草猿若町」新美武編、1973.11.21刊、非売品)

もう30年以上も前に坂東三津五郎が私の気持ちを代弁してくれていたのだから面白い。八世三津五郎は明治39年(1906)年の生まれ、大正3〜4年頃から震災の年まで今戸に住み、小学校が聖天町だったというから土地っ子といっていい。有名な六代目菊五郎は明治18年(1885)の生まれだ。これらから判断して、少なくとも明治中期以降、浅草近辺では一般的には「猿若まち」と呼ばれていたものと思われる。しかし、三津五郎が「猿若ちょうの時分はねェ」と古い役者が言っていたのを聞いたというのだから、「猿若ちょう」と言った向きもあったに違いない。

地名の呼び方を調べる最も手っ取り早い方法は地名辞典を調べることだ。しかし、この方法は注意を要する。何故ならば、辞典によって呼び方がマチマチということが時としてあるからだ。「猿若町」もその例外ではない。以下、いくつかの辞典を調べたので、その結果を書いておきたい。

「猿若まち」

江戸文学地名辞典(浜田義一郎)

江戸芸能・落語地名辞典(北村一夫)

日本歴史地名大系「東京都の地名」(平凡社)

演劇百科大事典(平凡社)

歌舞伎事典(平凡社)

江戸町づくし稿(岸井良衛、青蛙房)

「猿若ちょう」

広辞苑(岩波書店)

大辞林(三省堂)

東京都地名大辞典(角川書店)

辞典によっては、読み方を示していないものも多い。例えば、小木新造、陣内秀信他編の「江戸東京学事典」、「大言海」などもその部類に入る。辞典ではないが、「台東区史」、「下谷浅草町名由来考」(東京都台東区編、昭和42年3月25日刊)、「江戸浅草町名の研究」(小森隆吉著、叢文社、昭和59年4月4日刊)なども読み方を示していない。このように、辞典を見ても読み方がマチマチだし、読み方を示していない本も多く、問題が解決しないというのなら、原典に当たるほかはない。いくつか調べたものは以下のとおりである。

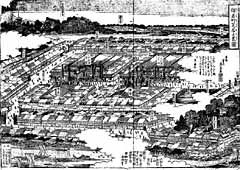

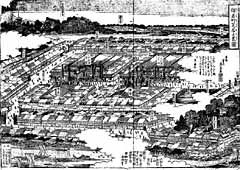

先ず、天保13年(1842)、言い換えれば、江戸三座がこの地に移って来た直後に出版されたと見られる「猿若町芝居全図・名櫓新故一覧」に、「猿若町芝居之略図」と題する渓斎英泉の絵があり、それには「さるわかまち」と仮名がふってある。

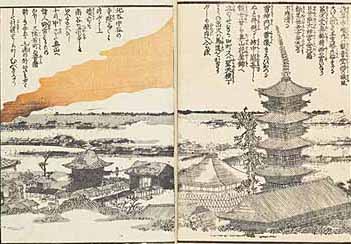

「猿若町芝居之略図」

この図をよく見ると、猿若町一丁目中村座、および二丁目市村座には櫓があがり、幟もはためいてすでに興行が行われている。一方、三町目は「猿若町三丁目分」となっている。源氏雲に隠れて見えないが、未だ更地ではなかろうか。また、通りの東側には「姥が池の跡」とある。当時、「古池やしばい飛び込む水の音」といわれた件の池だ。また、「橘と銀杏が先に咲きはじめ」と詠まれたように、猿若町での市村座と中村座の初興行は天保13年(1842)9月、そして、河原崎座はその一年後、天保14年9月であった。そういうことを考え合わせると、この図は天保13年の秋、中村座、市村座の開演直後に刊行されたものと思われる。「応需」の表示があることから判断すると、芝居関係者の依頼により新しくできた猿若町のセールズプロモーションのために作られたものであろう。その意味で、猿若町起立後最も早い時期の一次資料であり、猿若町の呼び方を知るための非常に重要な資料といっていいだろう。

次に、内容の信憑性については定評のある「武江年表」を見ると、天保13年(1842)の記事に、「去年十月、堺町葺屋町の芝居焼失後、両座並びに操人形座、浅草山の宿小出侯御下屋敷の地へ引き移るべき旨の公命ありしが、当二月三日同所にて替地を下し給わる。(四月二十八日より町名を猿若町と号す)…小出家の御下やしきは鼠山へ移させらる。是れより後歌舞伎役者他町の住居を禁じられ、この三町に住居せしめらる。また、途中編笠をかむる。 をちこちのたれもむれくる山の宿さるわかまちとよぶ子鳥か那」とあり、歌の一部としてではあるが、「さるわかまち」としている。

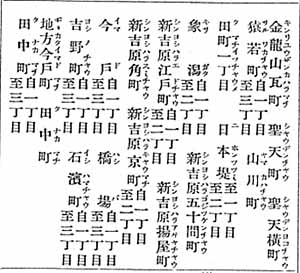

次に、当時の江戸案内の類を見ることとしよう。開板の年は不明だが、馬喰町四丁目吉田屋文三郎板「江戸方角往来」は、往来物の常として、江戸の名所、寺社、町名などが羅列的に記されている。当該部分は「…浅草観音待乳山聖天猿若町吉原…」とあり、「さるわかまち」と仮名がふってある。

江戸方角往来(吉田屋文三郎板)

安政3年(1856)丙辰三月、日本橋通弐丁目山城屋佐兵衛刊「江戸方角抄」は、上段に名所の名前が、下段にその簡単な説明が載っている。上段「猿若町」には「さるわかまち」と仮名がふってある。安政3年は、名所江戸百景「猿わか町よるの景」が刊行された年であり、当時の読み方を知る恰好の資料だ。

江戸方角抄(山城屋佐兵衛板)

説明の部分はやや長くなるが、猿若町移転時、森田座が休座していて、控櫓の河原崎座が興行していた様子などが書かれているし、写真では読みにくいので、ここにそのまま引いておきたい。「猿若町 三町あり壱町目は猿若勘三郎、二丁目は市村羽左衛門、三丁目は河原崎権之助なり。猿若勘三郎は中村座をいふ。寛永元年堺町へ芝居を建る。市村羽左衛門は同十年ふき屋丁へ建る。河原崎座は万治三年木挽丁五丁目へ建る。その頃は森田勘弥といひし也。然るに天保十三寅年三芝居とも引払ふて当所へ替地を下しおかれ、中村市村の両座は同年より興行し、河原崎座は同十四卯年より興行す。俳優その外芝居掛りのものみなこの三ヶ町へ移る。依って町名を猿若まちとなづけ賜はりけり」

今ひとつ「御江戸絵図入いろは分町づくし」を見ると、「猿若町 同聖天丁の西三丁道」とある。

御江戸絵図いろは分町づくし(部分)

これだけでは「まち」と読むのか「ちょう」と読むのか判然としないが、この本を通覧すると、どうも「まち」と読む町名は「町」の字をあて、「ちょう」と読むものには「丁」の字をあてているように見受けられる。もしも、この推測が正しいとすれば、猿若町は「さるわかまち」と読ませようとしたようだ。

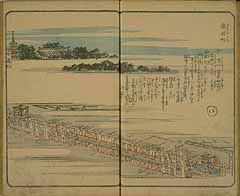

先に、英泉の「猿若町芝居之略図」について書いたが、ここで、それ以外の絵本・錦絵の類をいくつか見てみたい。先ず第一に挙げるべきは、広重描く江戸風景版画の草稿的性格をもつ「絵本江戸土産」であろう。

絵本江戸土産第六巻

表題、猿若町には「さるわかまち」と仮名がふってある。この「絵本江戸土産」により、少なくとも広重本人は「さるわかまち」と呼んでいたことが判明。広重の名所江戸百景「猿わか町よるの景」の読み方を調べるという所期の目的はほぼ達成されたと言っていいだろう。せっかくだから、広重の書き入れ部分をそのまま引いておきたい。「むかし堺町ふきや町及び木挽町に在りし三座の歌舞伎、天保十三年この所へ移され、地名を猿若町と号けて三町あり。一丁めは中むら勘三郎、二丁めは市村羽左衛門、三丁めは河原崎権之助、この外操座あり。早春より年の尾に至り、六換の興行人の山をなし、櫓太鼓の音絶えず。はんじゃう以前に十倍せり」

初代広重の山田屋板「江戸名所・猿若街三座」(安政5年(1858)刊)は、読み方は必ずしもはっきりしないが、「猿若街」とあることから一応、「さるわかまち」と読ませようとしたように見える。「猿若街」と書かれたものには、文久2年(1862)7月改、古賀屋勝五郎板、歌川芳藤画、「江戸名所之内猿若街」、元治元年(1864)7月改、喜翁豊国・二世広重双筆、「江戸自慢三十六興猿若街顔見勢」というのもある。

また、二世広重の「東都三十六景猿わかまち」、明治2年(1869)刊、三代広重筆、平野屋新蔵板、「東京名勝図会猿若まち」というものがあり、こちらははっきり「猿若まち」である。

東京名勝図会猿若まち(三代広重)

国立劇場所蔵の芝居版画目録に「猿若町二丁目市村座にて大入当り振舞楽屋之図」というものが載っていて、「サルワカチョウ」と仮名がふってあるので、劇場の資料係りの方に調べていただいたところ、錦絵本体には仮名がふられていないことが判明した。国立劇場では慣習として「さるわかちょう」と呼んでいるというお話であった。

安政2年(1855)10月2日、安政の大地震が発生するが、この時の被災状況を知らせる瓦版に「猿若丁」と書いたものがあるので引いておきたい。

ここに引くものは10月7日板行の第四報である。「猿若丁」の前後を少し書くと、「浅草御寺や川岸茅町瓦町材木丁御蔵前黒船丁諏訪丁駒形丁並木丁花川戸山の宿猿若丁芝居三軒不残」といった調子だ。地震と火事の混乱で「まち」か「ちょう」かを云々する暇もなかっただろうが、「丁」と書いてあるから「ちょう」と呼んだかどうかは一概には言い切れない。時代が少しくだるが、「猿若丁」と書かれたものに、明治14年(1881)1月御届、馬道丁七丁目一バンチ荒川八十八画、「潤色三十六花撰・角海老楼小紫・猿若丁松尾おその」という錦絵があるので、序でに書いておきたい。

ここで小休止して、「丁」を「ちょう」と読むか「まち」と読むかという問題を古川柳を引きつつ少し考えてみたい。

入髪でいけしゃあしゃあと中の丁(なかのちょう)

植木殿破るまいぞと茅場丁(かやばちょう)

祭にも獣を出す糀丁(こうじまち)

盆ござへ木枯しのする鳥の丁(とりのまち)

ここに挙げた四例は「ちょう」と「まち」が半々で、「丁」の字は「ちょう」とも「まち」とも読まれたことが分かる。

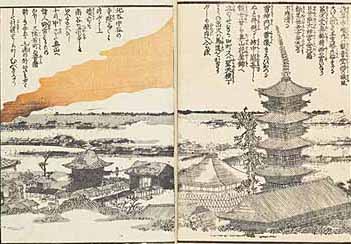

安政大地震といえば、仮名垣魯文編「安政見聞誌」(安政3年(1856)3月刊)に猿若町の記事が見える。こちらは「さるわかまち」と仮名がふってある。浅草寺五重塔の九輪が曲がった記事の見開きのページである。その写真と当該部分の読み下し文は以下のとおり。

安政見聞誌・中巻(安政3年3月刊)

「...又、猿若町(さるわかまち)は、普請新しきゆゑか土蔵の外いたみ少なくして類焼せしはおしむべきなり」

続いて地図を見たい。切絵図などは漢字表記が主流で仮名がふってないので読み方は分からない。しかし、読み方を示唆するものもある。例えば、嘉永6年(1853)正月刻、春秋改替住名直証「猿若街細鑑」は、「猿若街」と漢字表示しているので、「猿若まち」と読ませようとしたのではないかと一応推測される。

猿若街細鑑(嘉永6年正月刻)

同じ嘉永6年の「改正新刻・今戸箕輪・浅草全図」(尾張屋清七板)の猿若町の部分を見ると、「サル若丁」と表示してある。「丁」は必ずしも「ちょう」ばかりではなく「まち」と読む場合もあることは先に述べた。この切絵図の場合も、ご近所の吉原の図を見ると、各町いずれも「丁」となっているが、「京丁」などは「きょうまち」である。この切絵図の場合、やや想像を逞しくすれば、小さい字を彫る彫り師の便宜のため「丁」の字を充てているようにも思える。「町」と「丁」、「町」と「街」など、かなり自由に使っている例も散見され、「丁」は「ちょう」、「街」は「まち」とは一概には言い切れない。それぞれの資料を通覧し、用語の使い方の癖を読み取ったうえで判断する必要があるようだ。

猿若町

次に官庁というか公的な出版物を見よう。その最も古いものは、おそらく明治6年(1873)3月、当時の駅逓寮が発行した「地名字引」であろう。折から始まった郵便配達は住所の書き方がまちまちで困難を極めた。例えば、「村名を記して、国郡を載せざるあり。或いは、俚俗の呼称を録して市街の通り名を掲げざるあり」といった具合であった。そこで、旧称でも何でも配達の便宜を第一に考えて編纂したのがこの字引である。従って、内容は殆んど江戸時代そのままであった。その字引には「猿若町(さるわかまち) 浅草寺うしろ、待乳山下、一丁目より三丁目まであり、ここに三座ありたり」とあり、なるほど郵便配達に便利な説明になっている。この出版物は公的なもとと言えば言えるが、官庁が猿若町の呼び方を公的に示したものとは言いがたい。

明治40年4月刊行の「東京案内」は、裳華房から出版されたものだが、東京市市史編纂係が編集の任にあたったものでれっきとした公的出版物といえよう。この本では、「さるわかちゃう」となっている。これにより、明治40年の時点で、公的には「さるわかちゃう」であったと一応推測される。やや長くなるが、参考までに、当該部分を全部引いておきたい。「猿若町三座跡:猿若町(さるわかちゃう)は所謂三芝居の在りたる処、天保13年の改革に劇場をここに集めたる也。即ち、堺町の中村座(天保13年)を一丁目に、葺屋町の市村座(天保13年)を二丁目に、木挽町の森田座(天保14年)を三丁目に移し、以って明治5年に至り、森田座先ず新富町を転じてその制破る」(第二冊、p590)

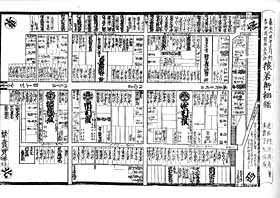

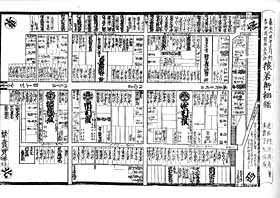

時代は随分くだるが、「東京府市区町村便覧」(東京府地方課内、東京地方改良協会編、昭和14年8月刊)が次なる有力な公的刊行物であろう。それには上記「東京案内」同様、「さるわかちゃう」と仮名がふってある。「東京案内」の「さるわかちゃう」をそのまま踏襲したか。いずれにせよ、これにより、昭和14年当時の公的な町名も「さるわかちゃう」であったことが判明した。この「東京府市区町村便覧」の記事は猿若町の呼び方の変遷を跡付けるための重要な資料と考えられるので、その部分、すなわち、「東京市浅草区」の部分の写真をここに引いておきたい。

東京府市区町村便覧(昭和14年8月刊)

なお、参考までに書いておくと、明治11年11月、郡区町村編成法により、旧五大区管内の約120町をもって浅草区を設置、その後、明治22年3月、東京市に特別市制が布かれ、浅草区は東京市の一区となった経緯がある。

戦後の資料としては、官庁が発行したものではないが、日本地図株式会社が出した「何でもわかる東京の辞典」(昭和31年8月5日刊)というものがある。そのなかに「東京都町名一覧」というものがあり、最寄の都電・都バス停留所、所轄警察署、郵便配達局と一体表記されている。その呼び方は「さるわかちょう」となっている。

最近のものとしては、台東区役所民部観光課発行の「旧町名下町散歩」(平成2年刊)がある。読み方は「さるわかまち」。「旧町名下町散歩」における町名の呼び方については「東京府市区町村便覧」に拠ったというが、上記の如く、「東京府市区町村便覧」は「さるわかちゃう」であり、「さるわかまち」ではない。この不一致がどうして生じたのか不明だが、事実だけをここに記しておく。

次に、明治・大正期の日本文学であるが、これについては注意を要する。例えば、夏目漱石の「硝子戸の中」に猿若町が登場する。「漱石文学全集・第14巻」(岩波書店、1990.11.19発行)を見ると、「さるわかちょう」と仮名がふってある。「芝居といふものには全く無知無識で…物心がついてからは全く芝居には足を入れなかった」(「明治座の所感を虚子君に問れて」)漱石が猿若町の呼び方を知らなかったのかと早とちりしそうになった。そこで、自筆原稿があるものはなるべくそれを底本とした、同じ岩波の「漱石全集」(1994.12.20発行)を見ると、何と同じところに「さるわかまち」と仮名がふってあるではないか!

岩波「漱石文学全集」 岩波「漱石文学全集」  岩波「漱石全集」 岩波「漱石全集」

そこで、改めて「漱石文学全集」を見ると、「読みにくい語、読み誤りやすい語には現代仮名づかいで振り仮名を付す」となっている。言い換えれば、この「猿若町」、「読みにくい語ないし読み誤りやすい語」ということで、現代人に分かりやすいように「さるわかちょう」と仮名をふったというのだろうか。あるいは、「さるわかまち」が旧仮名づかいで、「さるわかちょう」が現代仮名づかいとでもいうのだろうか。同じ例が、長谷川時雨の「旧聞日本橋」にも見られる。「勝川花菊の一生」のなかに、次のような一節がある。「浅草猿若町にあった三座の芝居へは多く屋根船か、駕籠でいったものである」。岩波文庫本には「さるわかちょう」と仮名がふってあるが、青蛙房、昭和46年5月15日刊行のものを見ると、「さるわかまち」となっている。岩波文庫には、底本には1935年、岡倉書房刊の「旧聞日本橋」を使用したが、文庫本では、「近代日本文学の鑑賞が若い読者にとって少しでも容易となるよう、旧字・旧仮名で書かれた作品の表記の現代化をはかった」すなわち、「旧仮名づかいを現代仮名づかいに改める」と編集注記されている。

さて、漱石以外の用例を二三引くと、上田敏の「うづまき」(明治文学全集・筑摩書房)に「日本でも昔猿若町(さるわかまち)の閉場(はね)には「大七」や「八百善」へ廻って」という一節がある。同じ「さるわかまち」学派に永井荷風がある。「猿若町(さるわかまち)に三座櫓が並んでる所ア本統に見せ度い様だ」(「楽屋十二時」)といった具合だ。「さるわかちょう」と表記されている例もないではない。例えば、尾崎紅葉に「十時の開場といふに半も過ぎたり、と母親は年効も無く、支度しながら騒ぎ立て、悪落付に落着くお才の前なる煙草盆を片付けて、川留ではないよと促きたてて、猿若町(さるわかちょう)へぞ飛ばせける」(「三人妻」)。紅葉が「三人妻」を発表したのは、明治25年(1892)である。

次に、明治以降のさまざまな地誌・評論・随筆の類を見よう。

明治36年11月発行、「櫻痴居士と市川団十郎」(榎本虎彦、国光社)に「西劇仕込みの居士は日本へ帰ると直ぐに猿若町(さるわかまち)へ往き...」という一節がある。また、雑誌「ホトトギス」に掲載された内藤鳴雪の「勤番者」という幕末回顧談には、「天保の水野侯の改革以来、芝居は猿若町(さるわかまち)にかたまって三座あるばかり」と見える。しかし、上に述べた尾崎紅葉などとともに、「さるわかちゃう」学派も散見される。例えば、明治39年6月の「演劇大全」(関根黙庵、内外出版協会)には「愈々十三年七月に引き移り、地名を猿若町(さるわかちゃう)と称え、一丁目に中村座...」「天保十三年の改革に浅草山の宿、今の猿若町(さるわかちゃう)に移され...」などのくだりがある。

明治41年4月20日発行の「新撰東京名所図会」を見ると次のように書いてある。「浅草猿若町(さるわかまち)は、溝渠をめぐらし自ずから一郭を成せる市街にして、之を三丁に区分す。東は聖天町の一部に連なり、西は馬道八丁目に接し、南は同六丁目の一部と山之宿町(やまのしゅくまち)に対し、北は聖天横町に隣れり」

明治45年2月刊「芝居かがみ」(小泉迂外、辰文館)は「さるわかまち」だ。「大芝居、小芝居の二つに分けて、大芝居は浅草猿若町(さるわかまち)へ...」

明治5年(1872)猿若町に店を開き、その後100年以上同じところに住み続けた小道具の「藤浪」、その昭和48年当時の社長藤浪與兵衛氏(四代目)は「私にとって猿若町(さるわかまち)という言葉には、昔の芝居町、また私が育って生活し、仕事をつづけているところというのみでなく、祖先と、また私の仕事の発祥、変転、継承の土地として、単なるふるさと以上の、重い歴史の響きが感じられる」(「浅草猿若町」)」と書いていられる。

歌舞伎評論で有名だった戸板康二は「芝居名所一幕見」(1958.5.20刊、白水社)のなかで、天保の改革で三座が猿若町に移転したときのことについて「町名は、歌舞伎初期の寸劇の題名でもあり、役柄の名称でもあり、中村座の始祖勘三郎の始めの姓でもあった「猿若」からとってサルワカマチと呼ぶことになった」と書いている。わざわざ「サルワカマチ」と片仮名で書いているところを見ると、「サルワカチョウ」ではありませんよと言っているようにも見える。

そもそも古い時代の言葉の使われ方を知るためには、多くの用例を収集し、収集された用例から帰納的にその使われ方を特定するのが常道である。ここでは猿若町の用例を随分集めたが、それらを通覧すると、少なくとも江戸時代は「さるわかまち」で、明治になって「まち」と「ちゃう」とが入り混じる。しかし、これは大体の傾向であって、八世坂東三津五郎の疑問に充分に応えるには有力な用例を今少し集める必要がありそうだ。

備忘(3):揚屋町

吉原五丁町のなかに「揚屋町」がある。これが読み方は江戸時代にはどうも「あげやまち」であったようだ。熱心に調べる根気がなくなったが、以下に「まち」とある文献を二、三挙げておきたい。

案内吉原双六 馬喰町二丁目森尾冶兵衛板 志満山人撰、一陽斎国信画

江戸町づくし稿 岸井良衛 青蛙房

江戸芸能・落語地名辞典 北村一夫

江戸文学地名辞典 浜田義一郎 東京堂出版

一方、「ちょう」とあるのは、

東京名勝図会 岡部啓五郎著 明治10年(1878)5月刊

この段階で即断はできないが、どうも江戸時代に「まち」と呼んでいたものを、明治になって「ちょう」というようになる何らかの契機があったようにも見える。

> next

|

岩波「漱石文学全集」

岩波「漱石文学全集」  岩波「漱石全集」

岩波「漱石全集」