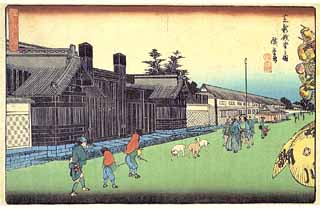

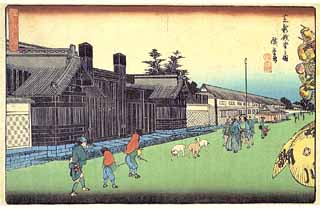

174.広重の風景版画の研究(余興)―江都勝景「芝新銭座之図」

広重の「江都勝景」シリーズは皆美しい。この「芝新銭座之図」もなんと美しいことか。この新銭座町は嘗て「寛永通宝」を鋳造した場所だ。銭座はとっくの昔に廃座となって、広重の時代には普通の町になっていた。場所は将軍の別荘御浜御殿の裏手だ。それにしても絵にあるお屋敷は誰の屋敷なのだろうか。これまで、そのことに触れた解説書を見ないが、奥州仙台で六十二万五千六百石、松平陸奥守の上屋敷と見る。この大名屋敷の尽きる先に新銭座町があった。

ところで、写真との比較は、今回は角兵衛獅子。

川正版江都勝景 芝新銭座之図

広重江戸風景版画大聚成(小学館)

角兵衛獅子

写真で見る幕末・明治(世界文化社)

「守貞謾稿」には「越後国より出る故に、京阪これを越後獅子と云う。江戸にてはこれを角兵衛獅子と云う」とある。その詞は、「しちゃかたばち小桶でもてこひ、スッテンテレック、庄助さん、なんばんくっても辛くもねえ」と言ったというが、その意味は分からない。「絵本江戸風俗往来」によると、「角兵衛獅子の曲の番数甚だ多くありて...曲を演ずる時は親方、太鼓を打ち鳴らしつつ曲の名をいい、掛け声調子を取りしも、その口上すべて何をいうか少しも解らず」といった調子だ。ここで江戸川柳をひとつ、

角兵衛獅子廓で姉にめぐりあい

今をときめく花魁と角兵衛獅子とでは兄弟とはいえ落差が大きすぎる。しかし、考えてみると、何れも哀しい過去を背負った身の上であることに変わりはない。そのような人生の現実を直視させてくれるのが写真だ。それにしても、この写真はリアルに過ぎる。写場での演出写真とはいえ、子供や親方の表情は、百数十年前の日本社会の厳しい現実をまざまざと感じさせる。写真の訴求力と、広重の絵が我々に訴えるものとは本質的に全く別物であることが、人物の比較によって明らかになる。広重の絵に登場する人物は風趣あるものであり、風韻を、旅情を、そして詩情を見る者に伝える。

角兵衛獅子といえば、

我々に馴染み深いのは、「笛にうかれて逆立ちすれば、山が見えますふるさとの...」西条八十作詞、万城目正作曲、美空ひばりの「越後獅子の唄」であろう。八十はこれを詩にし、広重はこれを絵にした。広重の詩情を味わっていただきたい。

> next

|